第2回「海外投機筋とは?」

FXは「ゼロサムゲーム」だと言われることがあります。ゼロサムゲームとは「誰かの利益は誰かの損失」ということ。

そう考えると、為替相場は市場参加者が「利益を奪い合う戦場」ということになります。

この厳しい戦場で生き抜いていくためには、敵を知ることが非常に大切。今回は、日本人投資家が絶対に知っておくべき海外投機筋のお話です。

※この記事では、2025年1月時点での海外投機筋の傾向について解説しています

相場に大きな影響を与える3つの勢力

編集部:水上さんは以前から「海外投機筋」という存在についての情報を発信し続けていますよね。今回はこれについて教えていただきたいのですが、まずは海外投機筋とは何なのか基礎知識から解説いただけますか?

水上:これは1回目の連載でも話した内容ではありますが、為替相場に参加している人たちというのは大きく分けて3つに分かれています。一つは「実需」という、輸入とか輸出とかをしている人たちで、二つ目は「機関投資家」。そして三つ目が「投機筋」で、相場を張る=ポジションを張る人はすべて投機筋ということを解説しました。

マーケット参加者の違い

- 実需

- 機関投資家

- 投機筋←個人投資家もココに含まれる

その投機筋の中でも「海外からドル円(米ドル/円)相場に参入してくる、激しく取引をする人たち」を海外投機筋と呼んでいます。

具体的には、シンガポール・ロンドン・ニューヨークの3つですね。今、ドル円はこの3つの市場でも大きく動いています。

編集部:ドル円は日本人にもっとも身近な通貨ペアなので、日本人が取引しているのはわかるのですが、海外の人も多く取引しているんですね。なぜ彼らはドル円に参入してきているのでしょうか?

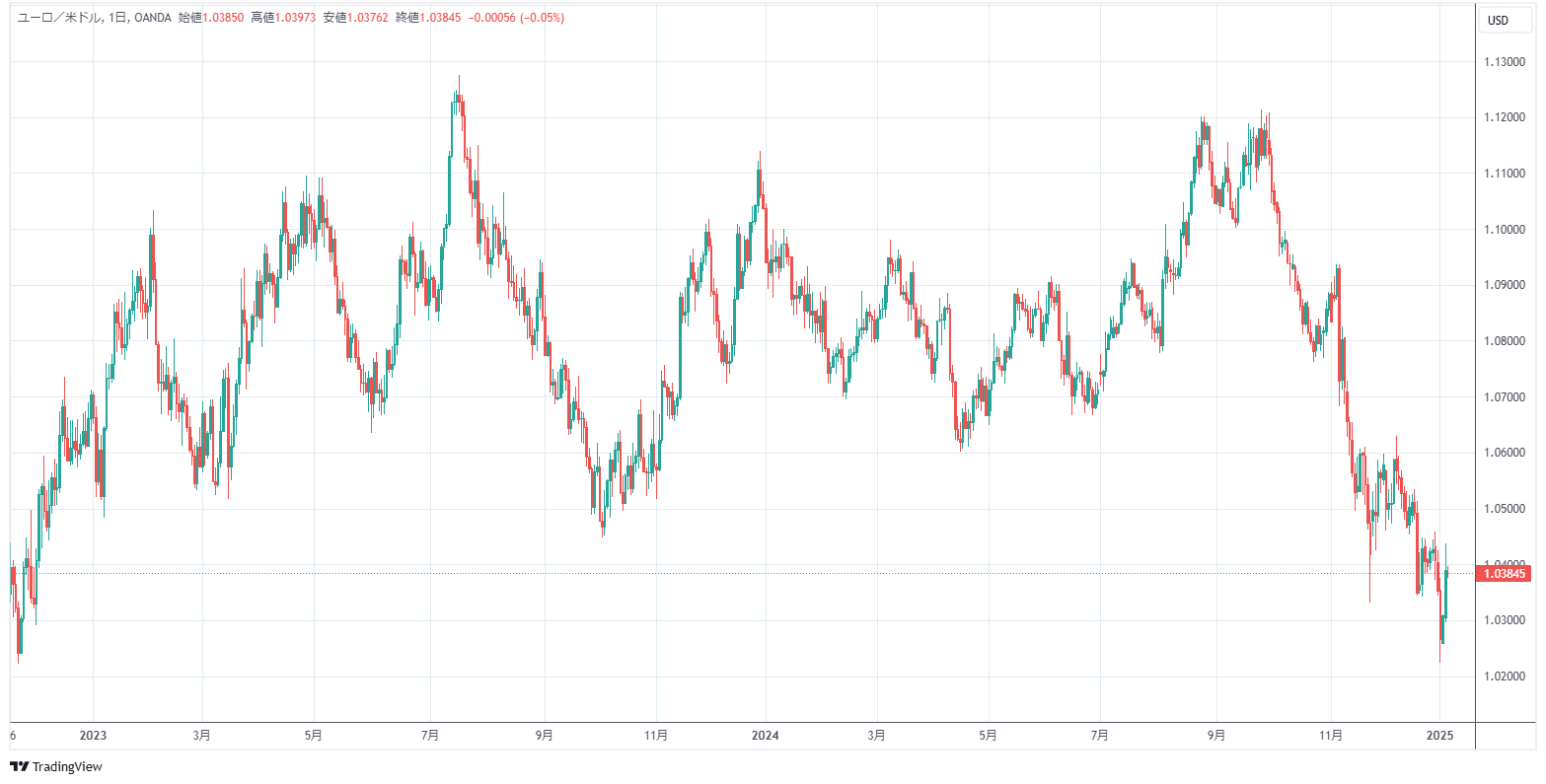

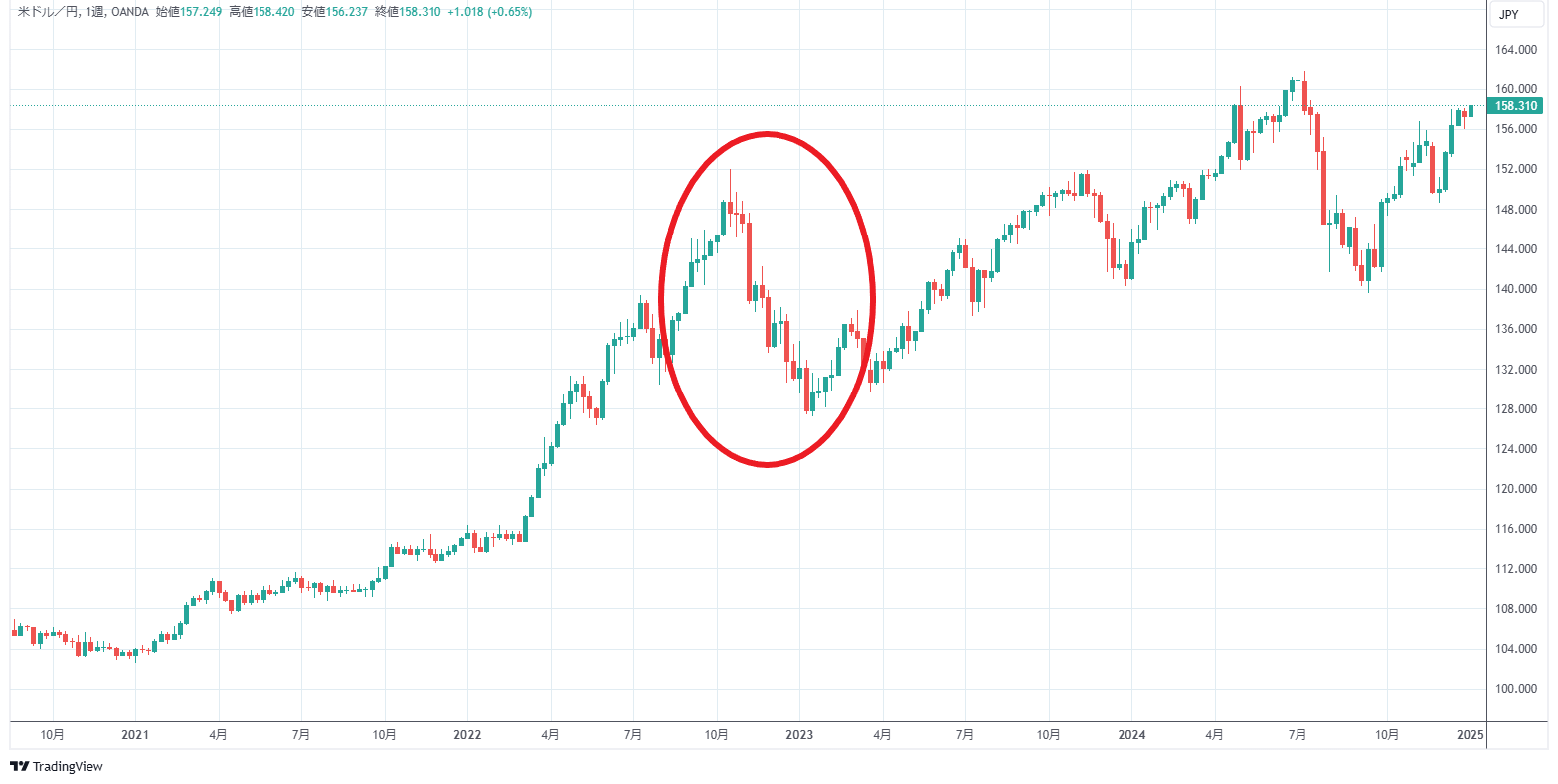

水上:それを説明するうえでもっともわかりやすいのがユーロドルのチャートです。

これはユーロドルの週足のチャートですが、一番左が2022年の12月ごろで、ここからちょうど丸2年間、ずっと横ばいを続けているんですね。もちろん多少は上下に動いていますが、それほど大きな動きとはいえません。

相場というのは動かなければ儲からないものなので、こうなると投機筋というのは「飯の食い上げ」になってしまうんですよね。そこで彼らが着目したのがドル円なんです。

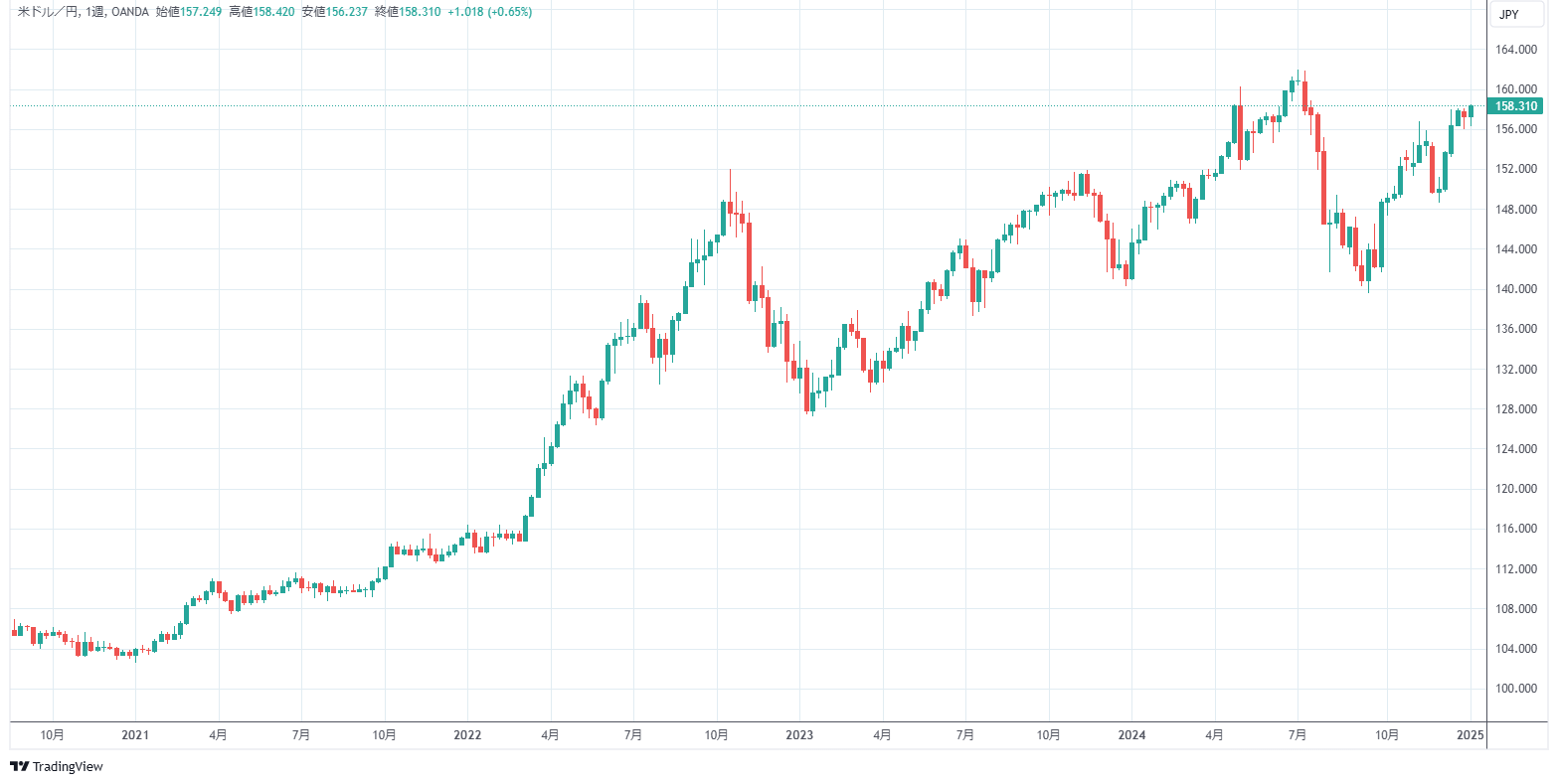

ユーロドルが2022年からほとんど横ばいを続けている一方で、ドル円はずっと上昇過程にあります。2022年のドル円は115円くらいでしたが、2024年の7月には162円付近まで上がっていますから、47円も動いているんですね。

ユーロドルが動かなくなっている一方でドル円がこれだけ動いているので、海外投機筋は動く通貨ペアに移ってきて、激しく売ったり買ったりしているわけです。

編集部:シンガポール・ロンドン・ニューヨークというのは、それぞれに何か特徴や傾向などはあるのでしょうか?

水上:僕はそれぞれにニックネームをつけているんですよ。

まずシンガポールは「シンガポール・ホット・テンパーズ(Singapore Hot Tempers)」、略してSHTと呼んでいます。「ホット・テンパー」というのはすぐにカッとなってキレる人のことをいうのですが、シンガポール勢はしばしばそういうトレードをすることからそのように呼んでいます。

次にロンドンですが、ロンドン勢は「何も理由もないのに、突然相場を一方向に持っていって狼狽したところを利食う」という方法をしばしばやってきます。

まさしくホラー映画のように相手を恐怖に陥れるというやり方なので、彼らのことは「ロンドン・ホラー劇場(London Horror Theater)」、略してLHTと呼んでいます。

最後にニューヨークですが、彼らは最近「ニューヨーク時間の午後になると大量にドルを売る」ということをするようになりました。アジアタイムになるとシンガポール勢が売ってくるので(詳しくは後述)、相場が下がったところを利食うということをやっています。

今までニューヨーク時間の午後というのはまったくの不毛地帯だったので、そこを開拓したという意味で「ニューヨーク・ガッツ(New York Guts)」、略してNYGと呼んでいます。

編集部:ニックネームをつけるというのはおもしろいですね。でも、相手の特性を把握するうえでいいアイデアです。ぜひ僕たちも使っていきたいと思います(笑)

主な海外投機筋のまとめ

| ニックネーム | 特徴 |

|---|---|

| シンガポール・ホット・テンパーズ (SHT) |

基本的にドル円の売りしかやらない。相場が上がってくるとキレて猛烈に売ってくることがある |

| ロンドン・ホラー劇場(LHT) | 何の理由もないのに、相場を一方向に持っていこうとする。相手を狼狽させてポジションを投げさせるのが狙い |

| ニューヨーク・ガッツ(NYG) | 最近「アジア時間のシンガポール勢の売り」に気づき、そこを狙って買い戻す手法を開拓 |

シンガポールの特徴

編集部:では、それぞれの特徴を具体的に教えていただけますか?まずはシンガポールからお願いします。

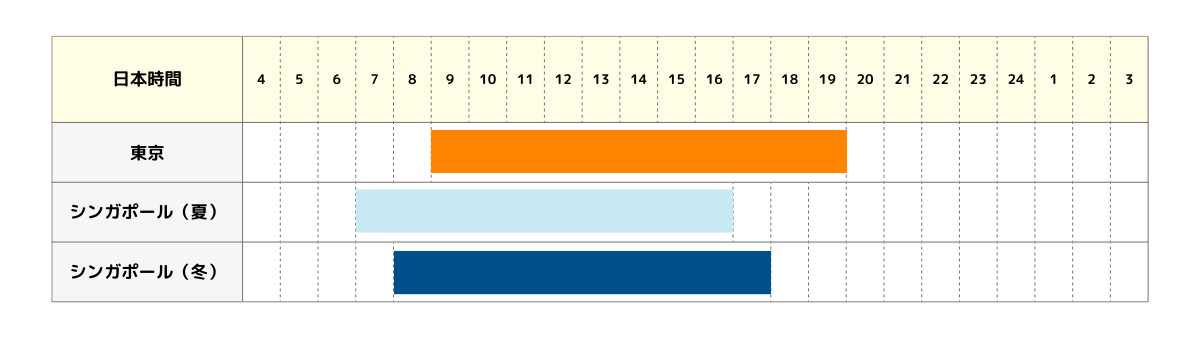

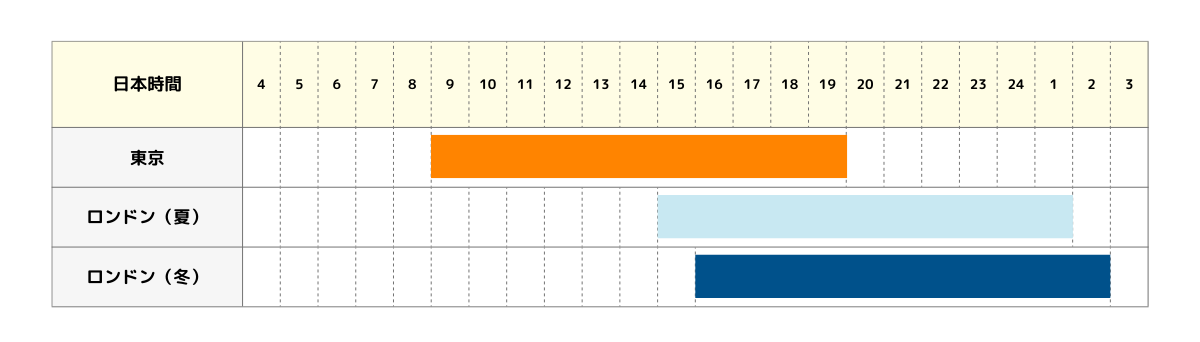

水上:シンガポール勢が市場に参戦してくる時間帯は、夏時間は日本時間の朝7時から16時までで、冬時間は8時から17時。実質的に9時間労働ですから、けっこうハードに取引している人たちなんですね。

シンガポール勢が参戦している時間帯(日本時間)

夏時間:7時~16時

冬時間:8時~17時

この時間帯の特徴としては、一つは「東京時間とオーバーラップしている」ということ。日本時間とは時差が1時間しかないんですね。先ほど「夏は7時から」という話をしましたが、彼らの時間としては朝6時から働いているんですね。現地時間の朝6時から15時まで働いているわけです。

編集部:その話だけでもなんだか「熱い人たち」というイメージがしますね。

水上:彼らは基本的に、ドル円の売りしかやりません。アジアタイムで、通貨の流動性、つまり「交換がやりやすい通貨」というのはドル円くらいしかないんですね。ですからドル円に集中していて、しかも売りしかやらない。もちろん売ったあとに買い戻すことはありますが、まさしくエンドレスで、いつでも売ることしかやりません。

彼らを構成しているのはどんな人たちかというと、「シンガポール」とはいっても中国系の、いわゆる華僑が多い。この華僑の人たちというのは博打好きな傾向があります。

この博打好きの戦略としては、俗に「千三つ」というんですが「千回に三回ほど大当たりをすればそれでいい」という考え方です。だから、売って売って売って、千回のうちに三回くらい大勝ちすれば大儲けというやり方をやっているみたいなんですね。

実際に2024年の7月~9月にかけてドル円は22円も円高になりました。

この急落する部分でシンガポールが無茶苦茶に売ったんですよ。まぁいつも無茶苦茶に売っているんですが、このときはさらに無茶苦茶に売って、ものすごい利益をあげたようです。

編集部:シンガポールの参戦する時間帯は東京時間とも被っているというお話がありましたが、東京時間には日本企業の実需の買いが出ていると思います。実需の買いが出ている中でも、彼らは売ってくるのでしょうか?

水上:日本には「仲値決め」という、毎日午前9時55分に銀行が顧客向けのその日のレートを決める制度があります。

この仲値決め前の時間帯に、現在は輸入の方が多いので日本の実需からはドル買いが恒常的に出ています。そのドル買いに対して、最近ではシンガポールが叩き潰してくるような売りをやってくることがありますね。

「ホット・テンパー」というニックネームのとおり、相場が上がってくると、キレて猛烈に売ってくるようなこともします。

編集部:チャートを見ただけでは何が起きているかわかりませんでしたが、そんな人間臭いトレードが起きていたとは…

水上:売りが特に激しくなりがちなのは、仲値が決まった後です。仲値が決まるまでは実需の買いがあるので、下げようとしても下げきれないところがあるんですけども、仲値が決まった後は実需の買いがなくなるわけです。そうすると途端に下の支えがなくなるので、そこをワーッと攻めてくるようなことがあります。

基本的には、日本の個人投資家層の逆張りをつぶしにかかるというのが彼らの戦法です。日本人投資家は「下がったら買う」という逆張りをする傾向があるので、それを狙って売り下げて、日本の個人投資家が投げたところを利食うというやり方ですね。

編集部:逆張りについては連載1回目にも少し触れましたが、そのような話を聞くと本当に良くないことがわかりますね。彼らの餌食にならないためにも「下がったら買う」とか「値ごろ感で買う」というのは避けるべきですね。

ロンドンの特徴

編集部:では次に「ロンドン・ホラー劇場」をやってくるという、ロンドン勢について教えてください。

水上:外国為替の世界で「世界で一番大きい市場」と言われていたのがロンドンです。ただ今はニューヨークが一番大きくなって、3番手はシンガポール。東京は5番手くらいとなっています。

なぜもともとロンドンが大きかったのかというと、イギリスが真ん中になるように地図を見ると、ロンドンのマーケットが開いている時間で世界を網羅できるからです。

東のオセアニアから、アジア、中東、ヨーロッパ、西はアメリカまで。これは全部、ロンドンのマーケットが開いている時間でカバーできてしまうんですよ。そういう意味で非常に地の利がいいんですね。

そのため今まではロンドンが中心になっていたんですけども、ここ2年くらいで著しく凋落しています。理由としてはブレグジット(イギリスのEU離脱)が大きかったのかなと思いますが、為替だけでなくいろんな金融部門でロンドンの地盤沈下が激しくなっています。

彼らが参戦する時間帯は、夏時間の場合は日本時間15時~深夜1時。冬時間の場合は日本時間16時~深夜の2時です。

ロンドン勢が参戦している時間帯(日本時間)

夏時間:15時~深夜1時

冬時間:16時~深夜2時

ただ、ロンドン勢が好き勝手にできるのはニューヨーク勢が入ってくる前まで。ニューヨーク市場がオープンするのは夏時間21時、冬時間だと22時ですから、ロンドンが一番好き勝手にできるのはそれまでの時間帯になります。

ロンドン勢が激しく取引する時間帯(日本時間)

夏時間:15時~21時

冬時間:16時~22時

彼らの特徴としては「相手をおびえさせ狼狽させる」というやり方をしてくることです。

これはシンガポールにもいえることなんですが、彼らは「円に関する自前の情報」も「ドルに関する自前の情報」もないんですね。円については当然、日本が情報を持っているし、ドルについてはアメリカが情報を持っています。

しかしロンドンやシンガポールにはそういった自前の情報がありません。自前の情報がないので、脅すことしかできないんですよ。

彼らは「ロンドン・ホラー劇場」という、何の理由も、何の経済指標もないのに突然一方向に相場を動かすようなことをしてきます。みんなが「何が起きたんだ!?」と騒いで、投げたところを利食うというやり方です。

そういった、ある意味では強盗まがいのようなこととも言えるのですが、そういうことをシンガポールもロンドンもやっています。

あと「ロンドン・ホラー劇場」以外には「ショートスクイズ」ということもやります。これは逆に、強引に買い上げて、売っている人を投げさせるというやり方です。

「スクイズ」というのは「つぶす」という意味で、とにかくドル円に関しては「相手を脅すことによって儲けよう」としているのはすごくハッキリしていますね。

ロンドン勢の国民性として言えることは、非常にしつこい。言い換えれば往生際が極めて悪い。

さっき言ったようにロンドンが好き勝手にできる時間は冬時間で16時から22時までの6時間ですが、この6時間をべったりやるんですね。ロンドン・ホラー劇場を5時間とか、延々とやってきます。嫌になるほどやってくるというのがロンドンの特徴ですね。

編集部:そういった話を聞くと、我々日本人投資家は「相当の難敵と戦わなければならない」というのがわかってきますね…。

ニューヨークの特徴

編集部:最後にニューヨークについても教えてください。

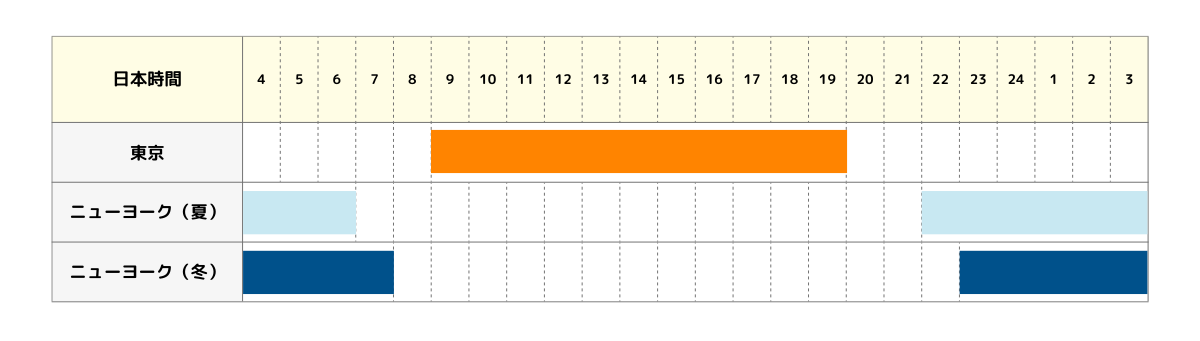

水上:ニューヨーク勢は、参戦してくる時間が日本時間でいうと夏時間では21時から朝6時まで。冬時間でいうと22時から朝7時まで。ですから日本とは真裏の状況になっています。

ニューヨーク勢が参戦している時間帯(日本時間)

夏時間:21時~6時

冬時間:22時~7時

今まではニューヨークの午前中、日本時間でいうと深夜1時くらいまでのマーケットだったんですけど、最近はそれがちょっと変わってきています。変わってきたというか「追加された」と言った方がいいのかもしれません。

これは非常に最近の動きなのですが、2024年の8月くらいからニューヨークが「アジア時間の午前中」を狙うようになってきたんですね。これがなぜかというと、先ほども申し上げたようにシンガポールというのは売ることしかしない。そのため「アジア時間の朝にドル円が落ちる」ということにニューヨークが気づいたんです。

ですからその前の時間帯、ニューヨークの午後にドル円を売ってアジアの朝を待てば、シンガポールが落としてくるのでそこを利食っている。

このチャートの赤い矢印のところは日本時間で深夜1時15分くらいのところを指しているのですが、0時45分くらいから1円くらい落としてきているんですね。これはニューヨーク勢がガンガン売っているんですよ。

アジア時間に入ってくると、シンガポール勢が8時30分くらいに売ってきます。するとそこからニューヨーク勢がガンガン買い戻すということをやっているんですよ(青矢印以降の部分)

海外投機筋に共通しているのは「ドル売りにしか興味がない」ことで、ニューヨークも午後に売っているんですが、アジア時間に入ってから思いきり買い戻している。

シンガポールが売ってくる以上に買ってくるので、最近の印象としては相場が底堅く見えます。シンガポールのむちゃくちゃな売りを止めるくらいには買い戻していますね。

ニューヨーク勢の国民性としては、やはりフロンティア魂のようなものがあること。ニューヨーク時間の午後に市場開拓をしたというのもフロンティア魂だと思います。それは注目に値すると思いますね。

彼らの思惑と日本人投資家の対抗策とは

編集部:シンガポールもロンドンもニューヨークも「売りにしか興味がない」というお話がありましたが、なぜでしょうか?こうなった理由はあるのでしょうか?

水上:2022年からの歴史を振り返ってみると、22年の9月にドル円は152円付近まで行ったんです。このとき海外投機筋はもっと上がるだろうと相当に買ったんですね。

ところが9月10月に政府・日銀の介入があり、さらに翌月の11月のアメリカCPIが予想より悪い数値だったので、総投げ状態になってしまって20円くらい落ちたんですね。ここで海外投機筋は大きくやられたわけです。

それ以来、シンガポールもロンドンもニューヨークもドル円を買うことはほとんどしなくなり、基本的には売りしかやらなくなっています。

彼らがドル売りの理由にしているのは、日米の金利差です。「FRBが金利を下げて日銀が利上げすることになれば金利差が縮小するので、ドル安円高だ」というのが主張なんですね。

ではなぜ、そんなにみんなが売っているのに上がってくるのかというと、これは連載1回目でも話しましたが、そもそも投機筋には「反対売買をしなければならない宿命」があることに加えて、「日本の構造的な問題」があるからです。

現在の日本は、輸入による実需に加えて「デジタル赤字」や、個人による外貨の資産運用などもあって恒常的にドル買いが発生し続けているんです。その事情を、海外投機筋はよくわかっていないのです。

※デジタル赤字

ネットフリックス、Amazon、ディズニーなどのサブスクリプション料、あるいはGoogleやAmazonのサーバーレンタル料など。取引しているのがアメリカ企業のため、日本人が代金を支払うことが結果的に円売りドル買いにつながる

編集部:なるほど、日本人は円についての情報を持っているのが強みになるわけですね。しかし、その情報だけで彼らに対抗できるものなのでしょうか。トレードする際の心構えを教えてください。

水上:まず把握しておきたいのは、日本人個人投資家層と海外投機筋では「取引しているサイズが違いすぎている」ということ。例えば、彼らが相場を20銭を落とすためにどのくらいの資金を使うのかというと、2億~3億ドルくらいは使っているんです。

それに対して日本の個人は1万ドル(1万通貨)とか10万ドル(10万通貨)といった単位でやっている人が多いわけで、個人としては相手にもならないし、真っ向から対決してもかなわないのは目に見えている。

それを考えると、やはり「順張り」がいいと思います。

例えば、もしシンガポールが売ってくるのなら、それと一緒になって売る。そしてさっさと利食うというやり方です。私はこの順張り方式を提唱していて、けっこう利益を出せている人も増えています。

一方、順張りの逆は「逆張り」というのですが、これは「流れに逆らって、相場が下がっているときに買う」といった手法です。これをやると、買いポジションを持った後に相場が下がると慌てて損切りをすることになってしまいます。

また逆張りは、相場が下がっているときに買うわけですからものすごい圧力を受けます。日本のトレーダーは逆張りをしたがる人が多いので、僕はそれをどうにか順張りに変えていこうとしています。損が出ると日本人の資産がどんどん海外に流出してしまうわけですから、そういう面ではちゃんと成長していかないとまずいですね。

編集部:それは国益を損なっているともいえる話ですし、我々は「成長しなければならない」のでしょうね。

それにしても今回のお話は、トレードに国民性のようなものが出るというのがおもしろいポイントだなと思いました。相場を動かしているのは人間で、そこには人間らしい生々しさがあるんだなと思いました。

水上:今の時代はすべてが数字やデータによって動いているように思えるかもしれませんが、実はすごく人間臭いと思います。

トレードをするうえで、相手が何を考えているのかと考えることが大切ですね。たとえばポーカーをしていたら「相手は何を考えているのか」を探り合うと思うのですが、そういう考えを持たないと勝てないですね。

編集部:ありがとうございました!勉強になりました!

今回のまとめ

- ドル円に参入している海外投機筋は、シンガポール・ロンドン・ニューヨーク

- 現時点(2024~2025年1月)において、海外投機筋はドル円の売り一辺倒

- 彼らに逆らうのではなく、一緒になって流れに乗り、さっさと利食う手法が有効

この記事の執筆者

エフプロ編集長

齋藤直人

SAITO NAOTO

略歴

紙媒体で約20年の編集経験を積み、趣味系雑誌4誌の編集長を歴任。雑誌の特集記事だけでなく、企業とのタイアップ企画、地域活性化事業への参画など、コンテンツ制作力を活かして幅広いフィールドで活躍。国会議員、企業の重役、スポーツ選手、芸能人などジャンルを問わず幅広いインタビュー経験を持つ。現在は株式会社キュービックのエディターとして、エフプロを中心に記事クオリティ向上に尽力中。