「素のローソク足」を見るだけでもわかること

今回の記事は、前回(第8回・インジケーターに対する考え方)の続きとなります。

第8回では、「素のローソク足チャートを見ることも大事」ということを解説していただいたので、今回はさらにそこを追究していきます。

まずは「ホライゾン」の見方についてのおさらい

編集部:前回、短線が連続した「ホライゾン」について教えていただきましたが、まずはこのおさらいと、もう少し詳しいところまで教えていただきたいと思います。

水上:このチャートを見ると、山の頂上に短線(短いローソク足)が水平に並んでいますよね。この短いローソク足が水平に並ぶと、その後ドカっと落ちたり上がったりします。

短線が並んだ状態を、私は「ホライゾン(英語で地平線・水平線の意味)」と名付けています。

編集部:ちなみに「短い線」というのは、どのくらいの長さなら「短い」と判断できるのでしょうか?

水上:これはすごく直観的なもので申し訳ないのですが「このくらいなら短線だ」という基準はありません。ある程度、他と比較して短い足が並んだらそういうことが起きるんだというご理解をしていただきたいですね。

編集部:この短線が並ぶ状態というのは、市場参加者が何をしている状態なのでしょうか?

水上:このチャートの場合だと、ずっとジリ高状態で上がってきた相場なんですよね。

ジリ高とはどういう状態かというと、市場参加者が「この相場は下がる」と思って、上がっては売る「戻り売り」を繰り返してきた(ロスカットが連続してきた)状態です。

そして高止まりになるのですが、これは上がるだけ上がってしまって、もみ合いの中でポジションが軽くなっている状態。

そのうちに今度はマーケットが「もっと上がるんじゃないか」という発想になって、ロングポジションができてくるというのをこの過程の中でやっているんですね。

当然、動いていない相場の中でロングポジションができてくると重たくなってきて相場は崩れるということになります。静かにポジションが一方向に傾いているということですね。

編集部:なるほど。ホライゾンの期間に「どっちのポジションに傾くか」によって、その後どちらに動き出すか(上なのか下なのか)が決まるということですね。

ちなみに、動き始めたときのエントリータイミングはどうすればいいでしょうか?

水上:ローソク足の「実体」と言われる、寄り付きと引け値の間の太い部分から離れ始めたときにくっついていくというのがいいのではと思います。つまり、横に並んでいた最後の短線から離れ始めたところでくっついていく。

少し出遅れるくらいでもいいんですよ。逆に最初の方から乗っかってしまうと、「実は方向が逆でした」ということもあり得るので。方向が出てから乗っていくというのが非常に大事ですね。

あとは、「下げのときに乗れるかどうか」ですね。日本の個人投資家は下げの相場に乗ることに抵抗感のある人もすごく多いと思うんですが、そこはもう順張りで乗っかっていくしかないと思います。

高い確率で発生するパターン「リターンエース」とは?

編集部:ローソク足チャートだけでも予測できるものとして、水上さんは「リターンエース」というものも提唱していますよね。これについて教えてください。

水上:大陽線や大陰線が出現した場合、あるいは連続した陽線や陰線が並ぶ場合、私はこれらを「窓」と呼んでいます。

編集部:一般的な相場用語として「窓」というと、値が飛んでしまってローソク足の間に空間ができてしまうことを言いますが、水上さんは大陽線(大陰線)・連続陽線(連続陰線)のことも「窓」と呼んでいるんですね。

水上:この窓が空いたとき、相場には「その窓を埋めにいこう」とする習性があるんですね。これを「リターンエース」と呼んでいます。

言葉の由来はテニスのリターンエースからです。打ち込まれたサーブを打ち返すということです。

このリターンエースに関して一番注目してほしいところが、下がったところから元のレベルまで戻る間に、ほとんどの場合は非常に長い「底値圏の形成(逆のパターンのときは天井圏の形成)」というのがあるんです。

これによって、ある程度マーケットのセンチメントが弱気になってショートに傾きだすと巻き戻しによって上がっていくということなんですね。

編集部:となると、エントリーするとしたら「底値圏ができてから」ということになりますね。

水上:そうですね、意外と狙える値幅は少ないと思います。

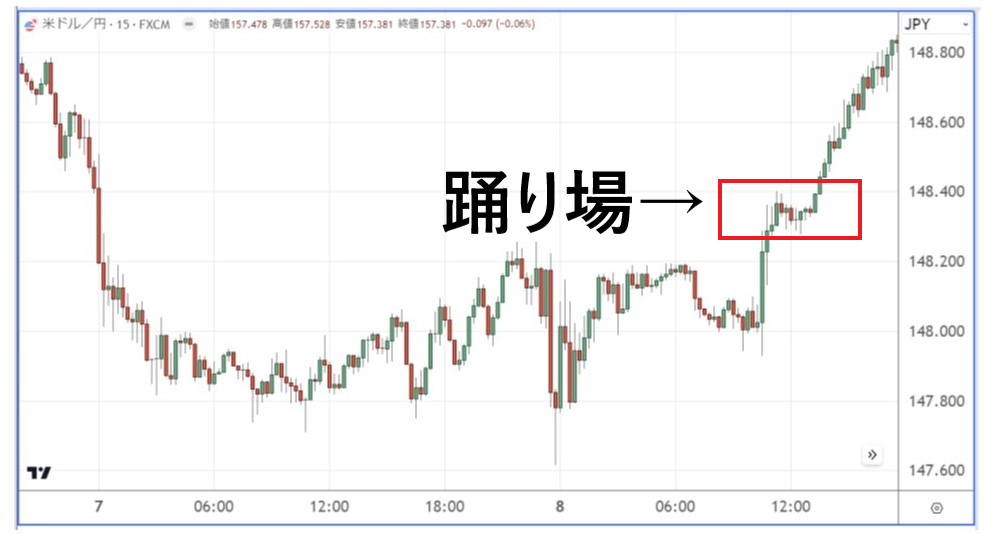

このチャートでいうと、リターンエースで戻っていく過程に「踊り場」のような部分がありますよね?この踊り場を過ぎたあたりからしか乗れないんですよ。

踊り場で「下がらないんだな」というのをある程度確認して、動きだしたら乗っかっていくような形です。

結局、リターンエースというのは底値圏を確認するものであって、あまり儲け中心というわけじゃないですね。底値圏を確認したあとに追随して乗っかっていくというものです。

編集部:なぜリターンエースというものが起きるのでしょうか?

水上:このチャートのように大陰線で急落したときに何が起きていたのかというと、ロングのロスカットが集中したわけですよね。

そのあとマーケットは「もっと落ちるんじゃないか」という発想になって、底値圏を形成するときに上がっては落ち、上がっては落ちを繰り返している。これは「戻り売り」を始めているんです。

そうすると、ジリ高になるのを嫌がる人たちが強引に売ってくることもあるんですが、結局それでショートは減らないので、戻ってきてしまうんですね。

それにより、リターンエースの達成となります。

ただリターンエース達成というのは、最初のスタート点まで戻って終わりというよりも、それ以上に上がってしまうケースが多いんですよ。

このケースもさらに上がっているわけじゃないですか。底値圏でかなり弱気になった後の買戻しなので、かなりの買戻し圧力が出ているということがわかるんですね。

編集部:リターンエース達成まで、どのくらいの期間がかかるのでしょうか?

水上:よく私は15分足で見ているんですけど、このケースでは1日半くらいかかっていますね。もっと長期になると何年単位ということもあります。それぞれですね。ホライゾンもそうですが、いろんな期間で使うことができます。

水上流:「三兵(さんぺい)」を拡大解釈したトレード手法とは?

編集部:その他の「ローソク足だけを見る分析方法」として、水上さんは、酒田五法の一つ「三兵」を重視していますよね。これについても教えてください。

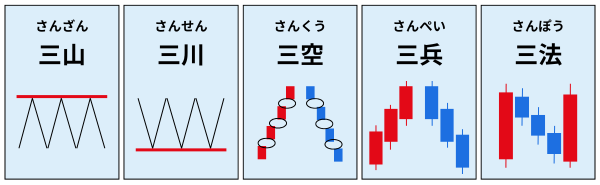

酒田五法とは?

江戸時代に本間宗久(ほんま・そうきゅう)が考案した、ローソク足による分析方法。

三山(さんざん)・三川(さんせん)・三空(さんくう)・三兵(さんぺい)・三法(さんぽう)の5つから構成されている。

「三兵」は、陽線あるいは陰線が3本連続して並んだ状態のこと。陽線の場合は順張りの買い、陰線の場合は順張りの売りのサインとして活用される。

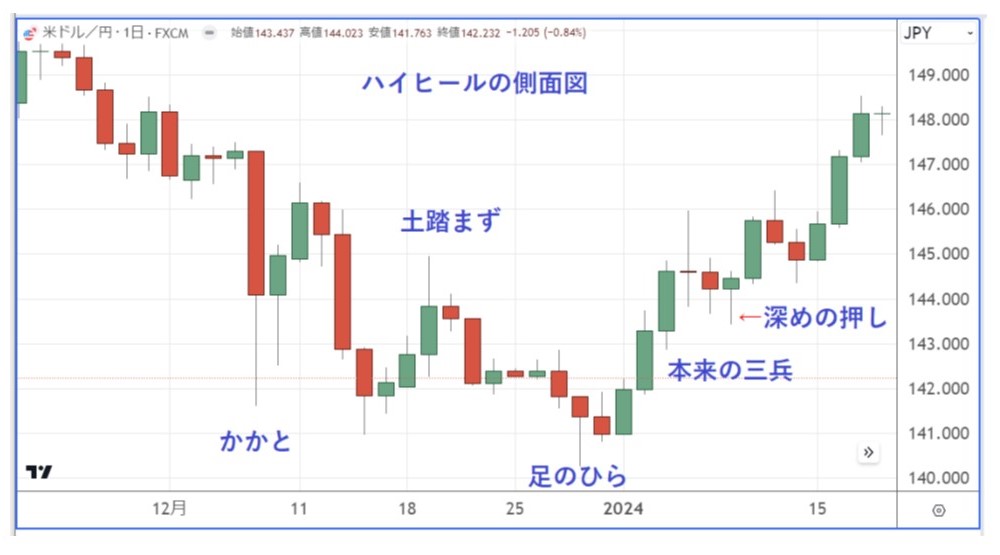

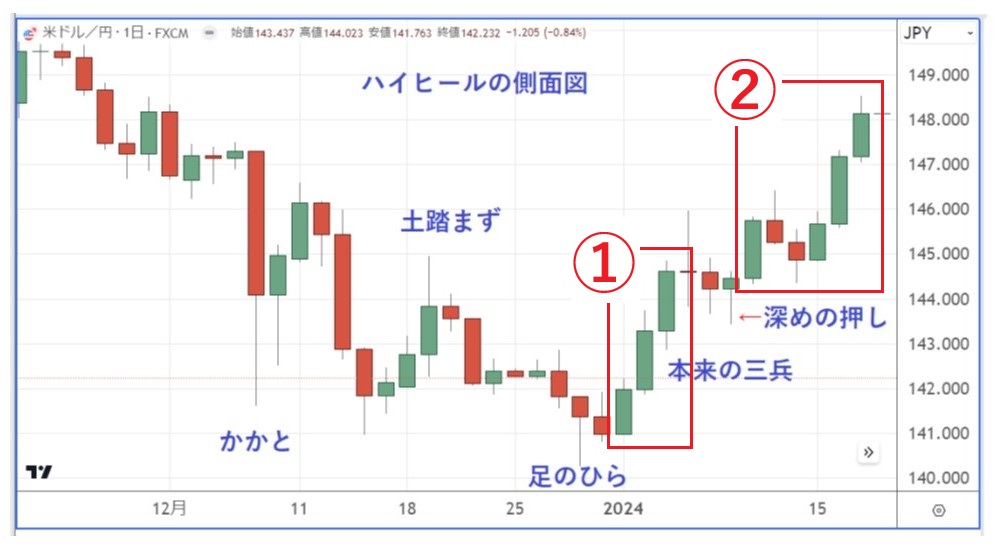

水上:まず、ハイヒールを横から見た状態をイメージしてください。

これでいうとカカトの部分でぐっと下げて、このケースでは二度目の戻したところを「土踏まず」と判断してます。

そのあとにダラダラと緩んできて、「足の平(ひら)」の底値圏をつくった後に上昇しています。

編集部:実際の相場ですからイラストと完全に同じ形ではないものの、言われてみればハイヒールのような形ですね。相場ではこういったチャート形状になることがあるんですね?

水上:底値圏の後の値動きを見ると、陽線が3本連続して並んでいますよね。酒田五法では本来「陽線が3本並ぶこと」を「三兵」といっているんです。

ただ、私が『酒田五法は風林火山』という本を読んでいたときに見た挿絵が、まさにカカトから始まったハイヒール型のものだったんです。それで私は「このチャート形状の全部が三兵」だと思ってしまったんですね。

結局それは拡大解釈だったんですけども、ただこれは拡大解釈で見た方が、単に「陽線が3本出る」というよりもわかりやすいんですよ。

編集部:確かに「陽線が3本並ぶ」ということだけでいえば頻繁に起こり得るでしょうし、それだけで分析するのは難しそうです。しかしこの「ハイヒール形状になってからの上昇」ということであれば、かなり限定されそうですね。

水上:本来の三兵のあとに「深めの押し」というのがあって、これはほぼ必ずと言っていいほど出てきます。要は、拡大解釈の三兵は「二番底の変形版」なんですね。

カカトの部分から土踏まずをつくって足の平までいくところを一番底だとすると、二番底を形成しようとしてしきれなかったのが「深めの押し」で、これがクリアできるとどんどん上がっていく傾向があります。

ターゲットとしては、土踏まずのところまで上がればひとまず三兵は達成で、そのあとはリターンエースを意識してくる流れにもなります。

そういう意味では「底値圏が完成したかどうか」を三兵で確認して、相場の流れとしては、もっと大きな反発になる可能性を秘めています。

編集部:エントリータイミングとしてはどのあたりでしょうか?

水上:ひとつは「①足の平から本来の三兵に移る」とき。ここはきれいに陽線が出ますから、ここはひとつの狙い目なんですね。ただしそのあとに深めの押しがありますから、陽線が続いたところでしっかりと利食うことが大事ですね。

もう一つは「②深めの押しの後」ですね。本格的に上がりだしたときを取るのがいいと思います。

あと順張り的な発想でいえば、「下がっていくときは売っていく」というのもあり得ると思います。どちらにしても、順張り的にしか見ていません。

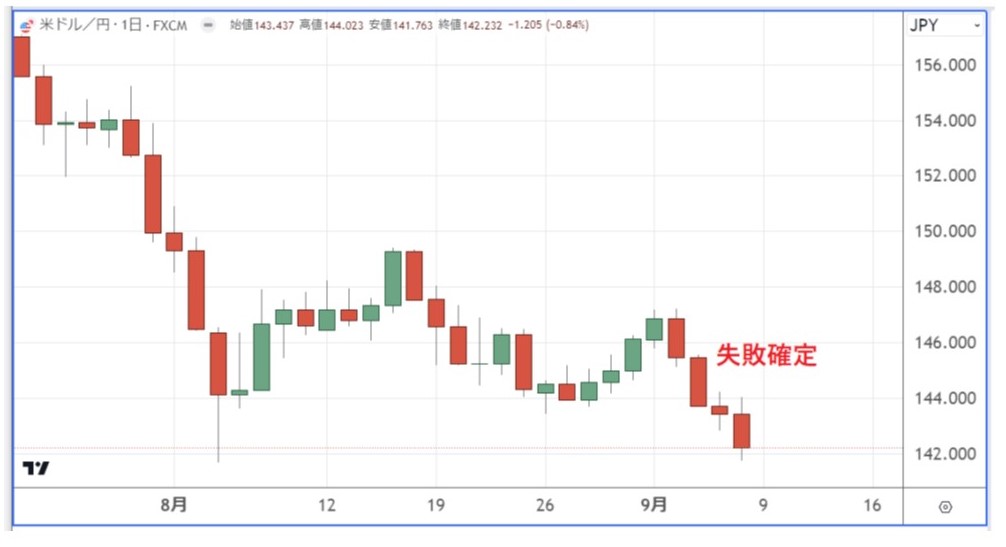

編集部:すべてのチャート形状にいえることですが、「絶対」というのはありませんよね?この拡大解釈の三兵にしても、上昇に転じない場合もありますよね?

水上:そうですね。

これはカカトをつくって土踏まずをつくって、本来の三兵をつくったあとに結局失敗して下落しているんですね。

要するに「三兵になれば必ず上がる」というものでもないんです。売り圧力がものすごく強いときには底値圏の三兵が覆されてまた一段と下がることもあります。

編集部:前回でも解説していただきましたが、やはり「ポジションの偏り」を意識することが大切ですね。マーケットが「これは上がるだろう」と確信してロングに傾けば上がらなくなるという。

水上:基本的にいえることは、「相場は偏ったポジションの逆にしか行かない」ということですね。

下がると確信して「売り上がり」の状態になると上がっていくし、上がると確信して「買い下がり」の状態になると落ちていく。逆に逆に相場が動いているということです。

編集部:インジケーターを使うときに関しても、ローソク足の分析に関しても「ポジションの偏り」を意識することが大切ですね。

いずれにしても、素のローソク足を見るだけでもこんなに参考になるんだというのがわかりました!インジケーター頼みでトレードをするのではなく、しっかりとローソク足に向き合っていこうと思います!

今回のまとめ

- ホライゾンが動き始めたら「放れ」につく

- リターンエースは底値圏(天井圏)を確認してから追随して乗る

- 三兵はハイヒールを横から見たような拡大解釈で

この記事の執筆者

エフプロ編集長

齋藤直人

SAITO NAOTO

略歴

紙媒体で約20年の編集経験を積み、趣味系雑誌4誌の編集長を歴任。雑誌の特集記事だけでなく、企業とのタイアップ企画、地域活性化事業への参画など、コンテンツ制作力を活かして幅広いフィールドで活躍。国会議員、企業の重役、スポーツ選手、芸能人などジャンルを問わず幅広いインタビュー経験を持つ。現在は株式会社キュービックのエディターとして、エフプロを中心に記事クオリティ向上に尽力中。